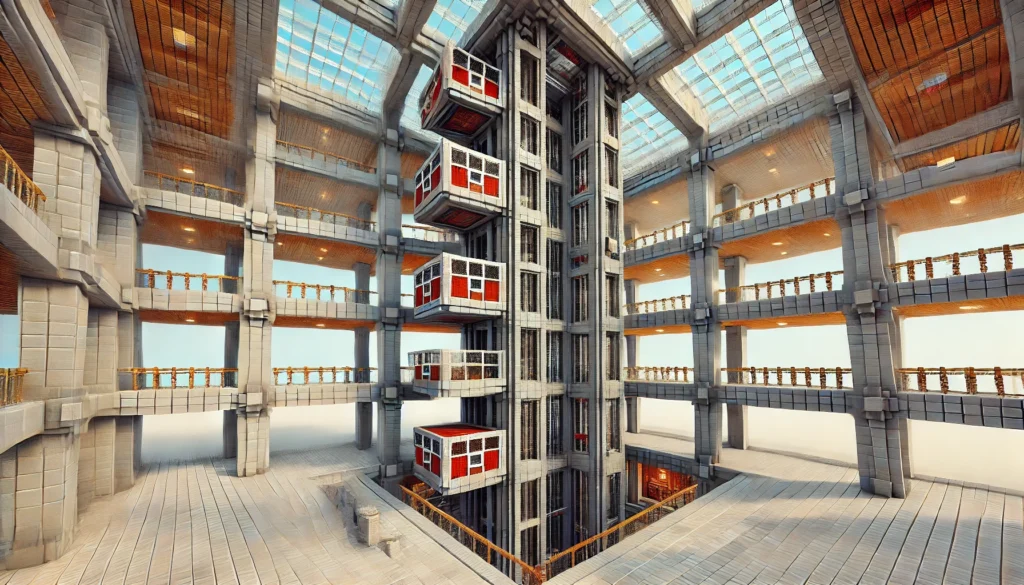

階数指定が出来る簡単な水流エレベーターできた。コンパレータ使って、入力部分をボタンを押した所だけONになるようにすれば、ボタン操作でも行けるようになるかな pic.twitter.com/j0LsfmFlrC

— 28(ふたば)さぶ@マイクラに生きる男 (@28ftb_sub) May 19, 2020

マイクラでリアルな建築を目指すなら、エレベーターの導入は欠かせません。

中でも「階数指定」の仕組みを理解することで、建築の自由度と利便性が大きく向上します。

この記事では、水流式やピストン式を使った基本的な仕組みから、階数ごとの停止や呼び出し機能の追加方法までを解説します。

「水流とピストンの違いと選び方」では、それぞれの特徴と用途に応じた選択のポイントを紹介し、「上下移動の仕組みと階数指定の基本原理」では回路構成の基本をわかりやすく説明します。

さらに、記事後半の「マイクラエレベーター階数指定の応用とバージョン別ガイド」では、Java版と統合版における設計の違いや注意点をカバーしています。

これから階数指定エレベーターを作りたい方はもちろん、より高度なシステムに挑戦したい方にも役立つ内容となっています。

- 階数指定エレベーターの基本構造と仕組みがわかる

- 水流式とピストン式の違いや選び方が理解できる

- Java版と統合版での作り方の違いが把握できる

- 呼び出し機能や安全対策など応用技術が学べる

マイクラ エレベーター 階数指定の基本と仕組み

- マインクラフトでリアルなエレベーターを作る方法

- 水流とピストンの違いと選び方

- 上下移動の仕組みと階数指定の基本原理

- 水流エレベーターで下降する技術

マインクラフトでリアルなエレベーターを作る方法

マインクラフトで階数指定ができるリアルなエレベーターを作るには、いくつかの方法があります。最も一般的なのは水流式とピストン式の2種類です。

水流式エレベーターは、ソウルサンドの特性を利用して上昇する仕組みです。まず、エレベーターシャフトとなる縦穴を作り、底にソウルサンドを設置します。その上に水源ブロックを置き、昆布(コンブ)を使って水路全体を水源化します。これにより、ソウルサンドから発生する泡によって上昇する水流エレベーターが完成します。

一方、ピストン式エレベーターは、レッドストーン回路とピストンを組み合わせて作ります。スライムブロックとピストンを使った自走装置を床に設置し、ボタンを押すとピストンが作動して床ごと上昇する仕組みです。こちらはより見た目がリアルで、実際のエレベーターのような動きを再現できます。

階数指定機能を追加するには、各階にボタンを設置し、レッドストーン回路で水位やピストンの動きをコントロールする必要があります。初心者の方には水流式が比較的簡単ですが、よりリアルな動きを求めるならピストン式がおすすめです。どちらも約3分程度で基本的な形を作ることができるでしょう。

水流とピストンの違いと選び方

マインクラフトでエレベーターを作る際、水流式とピストン式にはそれぞれ特徴があり、用途に応じて選ぶことが大切です。

水流式エレベーターは、ソウルサンドと水を使った比較的シンプルな構造が特徴です。材料が少なく済み、作り方も簡単なため初心者にも取り組みやすいでしょう。上昇速度が速く、高層建築物での移動に適しています。ただし、途中階に止まるには追加の回路が必要で、見た目はあまりリアルではありません。

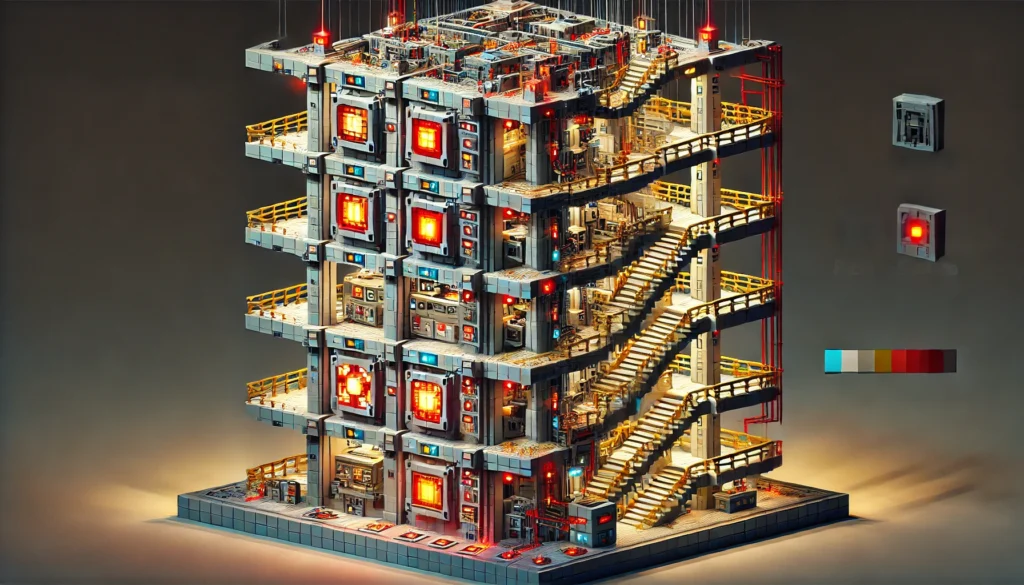

対してピストン式エレベーターは、レッドストーン回路とピストンを使った複雑な構造になります。見た目がリアルで、実際のエレベーターのように床ごと上下する動きを再現できるのが魅力です。階数指定も比較的実装しやすく、建築物の雰囲気を損なわないデザインにできます。しかし、材料が多く必要で、回路の組み方も複雑になりがちです。

選び方としては、以下のポイントを考慮するとよいでしょう

| 特徴 | 水流式 | ピストン式 |

|---|---|---|

| 難易度 | 初心者向け | 中級者〜上級者向け |

| 材料 | 少ない(ソウルサンド、水、コンブなど) | 多い(ピストン、レッドストーン、スライムブロックなど) |

| 見た目 | シンプル | リアル |

| 速度 | 速い | やや遅い |

| 階数指定 | やや難しい | 実装しやすい |

建築物の雰囲気や技術レベルに合わせて選んでみてください。近代的なビルには見た目重視のピストン式、機能性重視なら水流式が向いているかもしれませんね。

上下移動の仕組みと階数指定の基本原理

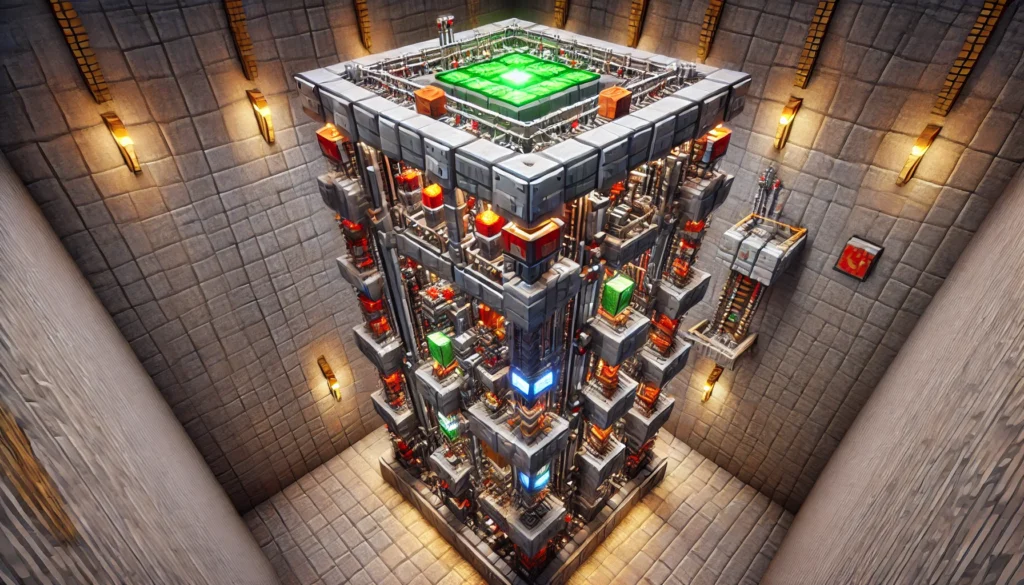

マインクラフトで階数指定エレベーターを作る際の基本原理は、レッドストーン回路を使って水位やピストンの動きをコントロールすることにあります。

水流式エレベーターの場合、階数指定の仕組みは水位のコントロールが鍵となります。各階にディスペンサーとバケツを設置し、レッドストーン信号によって水の有無を切り替えることで止まる階を指定します。例えば、2階に止まりたい場合は3階への水流を一時的に遮断する仕組みです。これには反復装置やレッドストーントーチのタワーを使って信号を伝達します。

ピストン式エレベーターでは、各階にボタンを設置し、そこからの信号で下向きピストンと上向きピストンを制御します。階数指定用のレッドストーンブロックとピストンを組み合わせた回路を作り、押したボタンに応じてエレベーターが動く仕組みです。

階数指定の基本原理として重要なのは「リセット機能」です。新しい階を指定する前に、前の指定をリセットする回路が必要になります。これにはレッドストーンブロックとピストンを使った押し戻し機構が活用されます。

また、オブザーバーブロックを使うと、ブロックの状態変化を検知して信号を送ることができるため、エレベーターの動きをよりスムーズにコントロールできるようになります。階数が増えると回路も複雑になりますが、基本原理を理解していれば応用は難しくありません。

高層建築では、この仕組みを拡張して何十階もの建物に対応させることも可能です。基本は同じなので、一度マスターすれば様々な建築物に応用できるでしょう。

水流エレベーターで下降する技術

水流エレベーターは上昇には優れていますが、下降にも工夫を凝らすことでより便利なシステムになります。下降方法にはいくつかの技術があるので紹介しましょう。

最も簡単な方法は、上昇用の水流エレベーターとは別に下降用の穴を設けることです。単純に縦穴を掘り、底に水を置いておけば、高所から安全に降りることができます。水があれば落下ダメージを受けないため、どんな高さからでも安全に降下できるのが利点です。

より洗練された方法としては、マグマブロックを利用する技術があります。ソウルサンドが上昇力を生み出すのに対し、マグマブロックは水に引き込む力を持っています。レッドストーン回路を使ってソウルサンドとマグマブロックを切り替えられるようにすれば、1本のエレベーターシャフトで上昇と下降の両方に対応できるようになります。

階数指定して下降するには、各階にディスペンサーを設置し、水の有無をコントロールする仕組みが必要です。例えば、3階から1階に降りたい場合、2階のディスペンサーからバケツで水を回収し、水流を遮断することで1階まで一気に降下できます。

オブザーバーとレッドストーン回路を組み合わせれば、上階と下階で連動するシステムも構築可能です。上の階でレバーを操作すると、その信号が下の階まで伝わり、エレベーターの状態を切り替える仕組みです。

これらの技術を組み合わせることで、上昇も下降も階数指定できる完全なエレベーターシステムが完成します。大規模建築では特に重宝する機能なので、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。

マイクラ エレベーター 階数指定の応用とバージョン別ガイド

- Java版で実装する階数指定エレベーター

- 統合版でのピストン式エレベーターの作り方

- 呼び出し機能付きエレベーターの設計方法

- 高さ制限と安全対策(高さ63の問題点)

Java版で実装する階数指定エレベーター

マインクラフトのJava版で階数指定エレベーターを作るなら、水流式とピストン式の2種類が代表的です。初心者の方には水流式がおすすめ。ソウルサンドと水を使った仕組みで、比較的簡単に作れるんですよ。

まず基本構造として、エレベーターシャフトとなる縦穴を掘り、底にソウルサンドを設置します。その上に水源ブロックを置き、昆布を使って水路全体を水源化すると、ソウルサンドの泡によって上昇する仕組みが完成します。階数指定機能を追加するには、各階にレッドストーン回路とディスペンサーを設置して水の有無をコントロールする必要があります。

Java版特有の利点として、レッドストーン回路の安定性が高く、複雑な制御も実現しやすいという特徴があります。階数指定の仕組みは、各階にボタンを設置し、押されたボタンに応じて目的の階で水流を遮断する仕組みです。例えば、1階から3階に行きたい場合、4階への水流を一時的に遮断することで3階で止まるようにします。

最新のJava版(1.20以降)では、スカルクセンサーを活用した呼び出し機能も追加できるので、より本格的なエレベーターに仕上がりますよ。サバイバルモードでも材料さえ集めれば約10分程度で基本形を作ることができるので、ぜひチャレンジしてみてください。

統合版でのピストン式エレベーターの作り方

統合版(BE/PE/Switch/PS4/Xbox/Win10など)でピストン式エレベーターを作る際は、Java版と少し異なる点に注意が必要です。統合版ではレッドストーンの挙動が若干異なるため、回路設計に工夫が求められます。

ピストン式エレベーターの基本は、スライムブロックとピストンを組み合わせたフライングマシンを利用する方法が一般的。まず8×8ほどのスペースを確保し、中央部分にエレベーターの乗り場を作ります。次に、オブザーバーとピストンを使ったフライングマシンを両側に設置します。このとき、オブザーバーの向きが重要で、上向きと下向きで昇降を制御します。

統合版特有の注意点として、オブザーバーがチャンクの境界にあると動作が不安定になることがあります。そのため、エレベーターを作る位置に気をつけましょう。チャンクの境界はF3+Gで確認できますが、統合版では観察者を置いたときのチカチカの動きが一定でない部分が境界となります。

階数指定機能を追加するには、各階にボタンとレッドストーン回路を設置し、フライングマシンの動きを制御します。ボタンを押すと対応する階のストッパー(黒曜石など)でフライングマシンを止める仕組みです。統合版では回路をコンパクトにまとめるのが難しい場合があるので、余裕を持ったスペース確保がポイントとなりますよ。

呼び出し機能付きエレベーターの設計方法

エレベーターに呼び出し機能を追加すると、まるで現実のエレベーターのような使い心地になります。この機能があれば、自分がいる階からエレベーターを呼び出せるので、大型建築物での移動がとても便利になりますよ。

呼び出し機能の基本的な仕組みは、各階に設置した呼び出しボタンからの信号をエレベーター本体に伝える回路を作ることです。最新バージョンでは、スカルクセンサーを活用すると効率的。スカルクセンサーはプレイヤーの動きや音を検知できるので、これを各階に設置して信号を送る仕組みにします。

具体的な設計方法としては、各階にディスペンサーとスカルクセンサーのペアを設置し、レッドストーン回路で連結します。エレベーターが別の階にある場合、呼び出しボタンを押すとその信号がエレベーター本体に伝わり、現在地まで移動してくる仕組みです。

呼び出し機能を実装する際のポイントは、エレベーターの現在位置を記憶しておく回路を作ることです。これにはレッドストーンブロックとピストンを組み合わせた記憶回路が有効です。また、呼び出し後にエレベーターが到着したことを知らせるランプや音を設置すると、より使いやすくなります。

この機能は少し複雑に感じるかもしれませんが、基本的な回路の組み方さえ理解できれば、自分なりにアレンジすることも可能です。大型建築物を作る際には、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。

高さ制限と安全対策(高さ63の問題点)

マインクラフトでエレベーターを作る際、高さに関する制限や安全面の配慮が必要になります。特に高さ63(海面レベル)付近には注意が必要です。この高さは旧バージョンでは重要な境界線でしたが、現在のバージョンでも水の挙動に影響することがあります。

高さ63を超えるエレベーターを作る場合、水流式では水源ブロックの配置に気をつける必要があります。海面レベルを超えると水の流れ方が変わることがあるため、水源の配置を工夫しましょう。ピストン式の場合は、フライングマシンがチャンクの境界を越える際に動作が不安定になることがあるので注意が必要です。

安全対策として重要なのは、エレベーターシャフトの周囲をしっかり囲うことです。特に高層建築では落下事故を防ぐため、ガラスブロックやトラップドアを使って安全柵を設けましょう。また、下降時の落下ダメージを防ぐために、最下層には必ず水源を設置することをお忘れなく。

高さ制限への対応策としては、複数のエレベーターを段階的に設置する方法があります。例えば、地下から地上まで、地上から高層階までと分けることで、各エレベーターの負担を減らし安定性を高められます。

最新バージョンでは高さ制限が緩和されていますが、エレベーターが高くなるほど回路も複雑になりがちです。シンプルな設計を心がけ、定期的に動作確認をすることで、安全で使いやすいエレベーターを維持できるでしょう。

総括:マイクラ 階数指定エレベーターを作る方法!《回路の仕組みを徹底解説》

この記事のまとめです。

- 水流式はソウルサンドと水源で作るシンプルな構造である

- 昆布を使って水路を水源化し、上昇用水流を完成させる

- ピストン式はスライムブロックとピストンを使い床ごと上下する仕組みである

- 階数指定には各階のボタンとレッドストーン回路の組み合わせが必要

- 水流式の階数指定はディスペンサーで水位を制御することで実現できる

- ピストン式は信号によって目的階のピストンを制御して停止させる

- 呼び出し機能は各階のボタンからエレベーターに信号を送る回路が基本

- Java版はレッドストーン回路の安定性が高く複雑な制御も可能である

- 統合版ではオブザーバーや回路の挙動に注意が必要である

- 上昇と下降を一本のシャフトで行うにはソウルサンドとマグマブロックの切替が必要

- スカルクセンサーを使うと呼び出し機能や感知型エレベーターも作れる

- 階数指定にはリセット機能が必要で、レッドストーンブロックの押し戻し回路を使う

- 高さ63(海面レベル)付近では水流の挙動に注意が必要

- エレベーターシャフトは落下事故防止のために囲いを設けるのが安全

- 高層建築には段階的なエレベーターの設置で安定性を高める工夫が有効