先日配信された統合版1.21.40より、effectコマンドの時間指定に「infinite」が追加されました!

— える@最新アプデ/エラー情報 (@eluguide) October 29, 2024

これによって、好きなエフェクト(暗視など)を無限に付与することができます☺

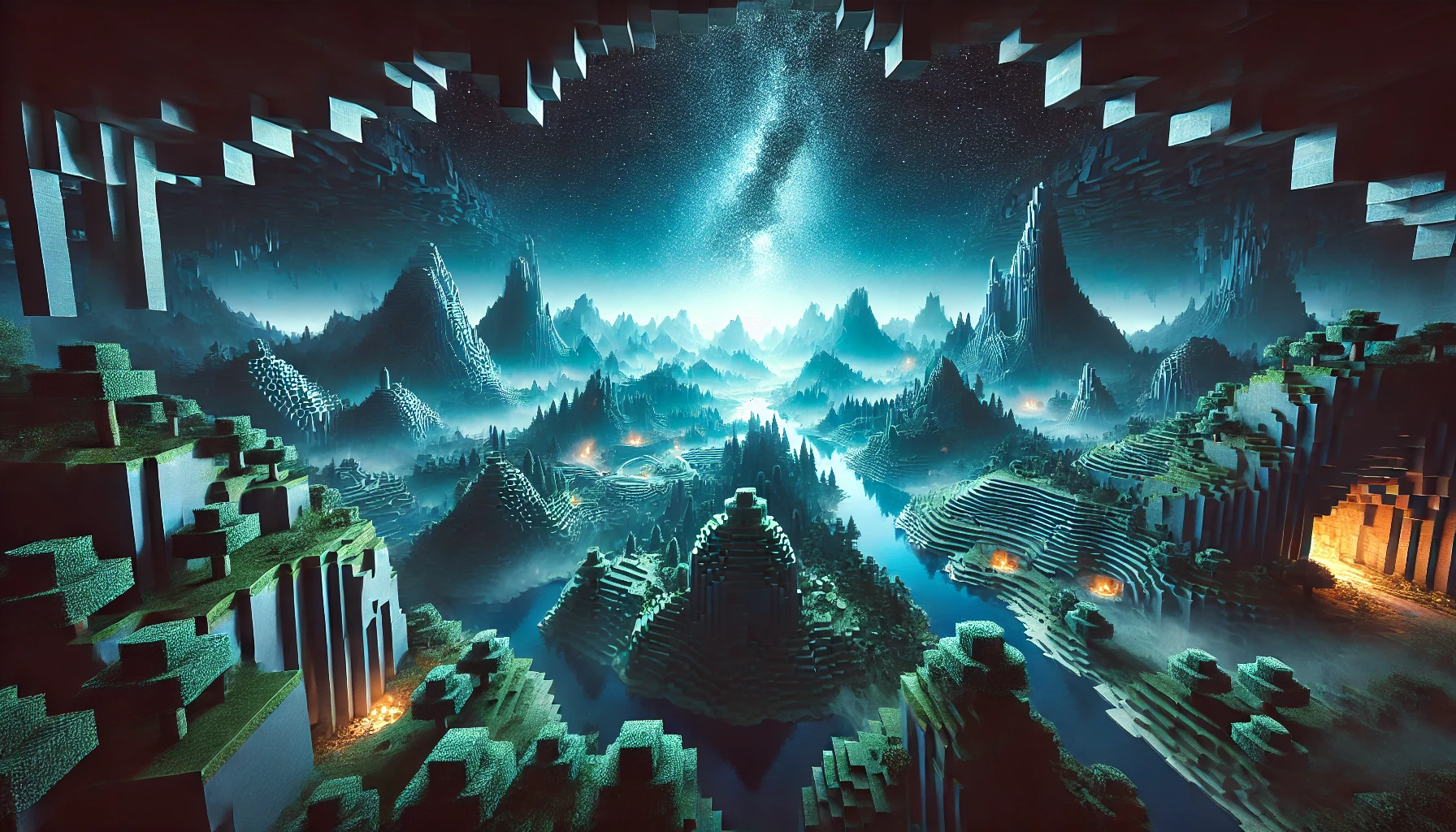

暗視の無限コマンドを実際に試してみました!

↓続きます↓#マイクラ #Minecraft pic.twitter.com/weixekWdsO

マイクラ暗視コマンド統合版を活用すれば、夜間や洞窟、水中でも視界を確保でき、探索や建築が快適になります。

本記事では、暗視効果を得るコマンドの入力方法やチート機能の有効化手順、効果の持続時間設定まで詳しく解説します。

また、ターゲットセレクターの使い分けや暗視効果を消去する方法、コマンドブロックを使った自動装置の作成法など、実用的なテクニックも紹介。Switch版とJava版の違いや無限に続く暗視効果の設定方法についても解説するので、統合版のプレイヤーにとって役立つ情報が満載です。

マイクラ統合版で暗視コマンドを活用し、より快適なゲームプレイを楽しみましょう。

- マイクラ統合版で暗視コマンドを使う方法と効果の仕組み

- チート機能を有効にしてコマンドを使用する設定手順

- 暗視効果の持続時間やターゲットセレクターの使い分け

- コマンドブロックを活用した暗視効果の自動付与方法

マイクラ統合版で使える暗視コマンドの基本

データAのH3目次リスト

- 暗視効果を得るコマンドの入力方法と構文

- マイクラ統合版でチート機能を有効にする設定手順

- 暗視効果の持続時間設定と277時間の活用法

- ターゲットセレクター(@a/@s/@p)の使い分けと応用

- 暗視効果を消去する方法とミルクの役割

暗視効果を得るコマンドの入力方法と構文

マイクラ統合版で暗視効果を得るためのコマンドは非常にシンプルです。基本的な構文は「/effect @a night_vision 1000000 0 true」となります。このコマンドを入力することで、真っ暗な洞窟や夜間でも周囲を明るく見ることができるようになります。

コマンドの各部分には重要な意味があります。「effect」はステータス効果を管理するコマンド名、「@a」は効果を適用する対象(この場合はすべてのプレイヤー)、「night_vision」は暗視効果のID、「1000000」は効果の持続時間(秒単位)、「0」は効果のレベル(暗視にはレベル設定がないため0)、そして「true」はパーティクル表示の有無(trueで非表示)を表しています。

コマンドを入力するには、チャット画面を開き(通常はTキー)、上記のコマンドを入力してEnterキーを押すだけです。ただし、コマンドを使用するにはチート機能が有効になっている必要があります。

暗視効果が適用されると、画面が明るくなり、暗い場所でも周囲の様子がはっきりと見えるようになります。これは特に洞窟探索や夜間の建築作業で非常に役立ちます。コマンドの入力に成功すると、画面下部にコマンド実行の成功メッセージが表示されるでしょう。

マイクラ統合版でチート機能を有効にする設定手順

マイクラ統合版で暗視コマンドを使うには、まずチート機能を有効にする必要があります。既存のワールドでチートを有効にする方法は非常に簡単です。

まず、ゲームをプレイ中に一時停止メニューを開きましょう。スマホやタブレットでは画面上部の一時停止ボタンをタップ、Windows 10ではEscキーを押します。メニューが表示されたら「設定」を選択し、続いて「ゲーム」設定に進みます。

ゲーム設定内を下にスクロールすると「チートの実行」という項目が見つかります。このトグルスイッチをオンにすることで、チート機能が有効になります。ただし、初めてチートを有効にする際には重要な注意点があります。チートを有効にすると、そのワールドでは今後実績(アチーブメント)を獲得できなくなります。確認画面が表示されるので、内容を理解した上で「続ける」を選択してください。

新しくワールドを作成する場合は、ワールド作成画面で「チートの実行」をオンにしておくと、最初からコマンドが使えるようになります。チートを有効にしたワールドでは、設定画面に「実績を獲得できないワールド」と表示されるため、一目で確認できます。

実績を大切にしたい場合は、チート用とサバイバル用で別のワールドを用意するのがおすすめです。

暗視効果の持続時間設定と277時間の活用法

マイクラ統合版での暗視効果の持続時間は、コマンド内の数値で簡単に設定できます。基本コマンド「/effect @a night_vision 時間 0 true」の「時間」の部分を変更することで、効果の持続時間を自由に調整できるのです。

統合版では1秒から最大1000000秒(約277時間)まで設定可能です。例えば、30分間だけ暗視効果が欲しい場合は「/effect @a night_vision 1800 0 true」と入力します(1800秒=30分)。短時間の探索なら60秒(1分)や300秒(5分)といった設定も便利でしょう。

最長の277時間(約11.5日)設定は、長期的な建築プロジェクトや大規模な洞窟探索に最適です。実際のプレイ時間に換算すると、ほとんどの場合は「無限」と同じように機能します。多くのプレイヤーが一度の連続プレイで277時間に達することはまずないからです。

この長時間設定の活用法としては、大規模建築プロジェクトの照明計画前の仮照明として使ったり、ネザーやエンドなどの暗い次元での探索に役立てたりできます。また、水中建築の際にも視界が良好になるため作業効率が大幅に向上します。

なお、Java版では「infinite」という設定が使えますが、統合版では数値指定のみとなっているため、最大値の1000000を使うのがベストな選択となります。

ターゲットセレクター(@a/@s/@p)の使い分けと応用

マイクラのコマンドでは、ターゲットセレクターを使って効果を適用する対象を指定できます。主要なセレクターには「@a」「@s」「@p」があり、それぞれ異なる状況で役立ちます。

「@a」はAll Playersの略で、ワールド内のすべてのプレイヤーを対象とします。マルチプレイで全員に暗視効果を与えたい場合に最適です。例えば「/effect @a night_vision 1000000 0 true」と入力すれば、サーバー上の全プレイヤーが暗視効果を得られます。

「@s」はSelfの略で、コマンドを実行したプレイヤー自身のみを対象とします。他のプレイヤーに影響を与えずに自分だけに効果を適用したい場合に使います。「/effect @s night_vision 1000000 0 true」というコマンドは、入力した本人だけに暗視効果を与えます。

「@p」はnearest Playerの略で、コマンドが実行された場所から最も近いプレイヤーを対象とします。コマンドブロックからコマンドを実行する場合に特に便利です。

これらのセレクターは引数を追加することでさらに細かく対象を指定できます。例えば「@a[distance=..10]」とすれば、コマンド実行地点から10ブロック以内のプレイヤーのみを対象にできます。また「@a[gamemode=survival]」とすれば、サバイバルモードのプレイヤーだけに効果を適用できるのです。

シングルプレイでは基本的にどのセレクターを使っても結果は同じですが、マルチプレイやコマンドブロックを使った装置作りでは、適切なセレクターの選択が重要になってきます。

暗視効果を消去する方法とミルクの役割

マイクラで暗視効果を消したいとき、最も簡単な方法はミルク入りバケツを使用することです。ミルクはゲーム内のあらゆるステータス効果(ポーション効果)を打ち消す特性を持っています。ミルク入りバケツを手に持ち、使用ボタン(PCの場合は右クリック)を押すだけで、暗視効果を含むすべての効果が即座に解除されます。

ミルク入りバケツは、牛を右クリックして空のバケツにミルクを集めることで簡単に入手できます。ただし、ミルクを飲むとすべての効果が消えてしまうため、暗視以外の有益な効果(速度上昇や跳躍力上昇など)も同時に失われる点には注意が必要です。

コマンドを使って暗視効果だけを消したい場合は、「/effect @s clear night_vision」というコマンドが便利です。このコマンドは暗視効果のみを対象プレイヤーから除去します。すべての効果を一度に消したい場合は「/effect @s clear」を使用しましょう。

また、時間制限付きで暗視効果を設定していた場合は、単に効果の時間切れを待つという選択肢もあります。短時間の設定なら、効果が自然に切れるのを待つのも一つの方法です。

暗視効果の管理は、ゲームプレイの状況に応じて適切に行うことが重要です。例えば、日中の明るい場所に戻ってきたときや、十分な照明を設置した後には、暗視効果を解除して通常の視界に戻すことで、より自然なゲーム体験を楽しむことができるでしょう。

マイクラ統合版の暗視コマンドを応用した活用テクニック

- 夜間探索や洞窟冒険を快適にする暗視効果の使い方

- コマンドブロックを使った自動暗視効果装置の作成法

- Switch版とJava版の暗視コマンドの違いと互換性

- 無限に続く暗視効果の設定方法とスイッチ機構の作り方

夜間探索や洞窟冒険を快適にする暗視効果の使い方

マインクラフトの夜間探索や洞窟冒険は、暗闇が大きな障害となることがよくあります。暗視効果を上手に活用すれば、これらの冒険がぐっと快適になるんですよ。

夜間の探索では、通常は松明や光源ブロックを持ち歩く必要がありますが、暗視効果があれば手持ちスロットを節約できます。特にモンスターが湧きやすい夜間のバイオーム探検では、周囲の状況を把握しやすくなるため安全性が格段に向上します。

洞窟探索においては、暗視効果の真価が発揮されます。広大な洞窟システムを探検する際、すべての場所に松明を設置するのは時間がかかりますし、鉱石を見逃す可能性も高いです。暗視効果があれば、洞窟全体が明るく見え、ダイヤモンドなどの貴重な鉱石も見つけやすくなります。

水中探索でも暗視効果は非常に役立ちます。通常、水中は視界が悪くなりますが、暗視効果を使えば海底神殿や沈没船を探す際に周囲がはっきり見えるようになります。

実際の使い方としては、長時間の探索を始める前にコマンドで暗視効果を付与しておくと良いでしょう。例えば「/effect @s night_vision 6000 0 true」と入力すれば、5分間の暗視効果が得られます。探索中に効果が切れそうになったら、再度コマンドを入力すれば効果を更新できますよ。

また、暗視効果は松明の代わりにはなりますが、モンスターのスポーンを防ぐわけではないことに注意が必要です。見えやすくなるだけで、実際の明るさレベルは変わらないため、モンスター対策としては従来通り光源の設置が必要となります。

コマンドブロックを使った自動暗視効果装置の作成法

コマンドブロックを活用すれば、ボタン一つで暗視効果を得られる便利な装置が作れます。この装置があれば、毎回チャットからコマンドを入力する手間が省けて非常に便利ですよ。

まず、コマンドブロックを入手するには「/give @s command_block」というコマンドを入力します。このアイテムはクリエイティブモードのインベントリからも入手可能です。

基本的な暗視効果装置は、以下の手順で作成できます。まず、コマンドブロックを設置し、右クリック(タップ)して設定画面を開きます。ここに「effect @p night_vision 1000000 0 true」と入力します。これで近くのプレイヤーに長時間の暗視効果を与えるブロックの完成です。

このコマンドブロックの前にボタンやレバーなどのレッドストーン入力装置を設置すれば、それを押すだけで暗視効果が得られるようになります。ボタンよりもレバーの方が、オン・オフの状態がわかりやすいのでおすすめです。

より高度な装置として、暗視効果のオン・オフを切り替えられるスイッチ機構も作れます。これには2つのコマンドブロックが必要です。1つ目には先ほどと同じ暗視効果のコマンドを、2つ目には「effect @p clear night_vision」というコマンドを入力します。

これらを交互に作動させるには、レッドストーンの知識が少し必要になります。レッドストーントーチとリピーターを使って、レバーの状態に応じて片方のコマンドブロックだけが作動するよう回路を組みます。レバーをオンにすると暗視効果が付与され、オフにすると効果が消えるという仕組みです。

この装置をホームの近くに設置しておけば、冒険に出かける前に簡単に暗視効果を得られるようになり、プレイの快適さが大幅に向上するでしょう。

Switch版とJava版の暗視コマンドの違いと互換性

マインクラフトのSwitch版を含む統合版とJava版では、暗視コマンドに若干の違いがあります。これらの違いを理解しておくと、異なるプラットフォーム間でプレイする際に混乱せずに済みますよ。

まず基本的な構文の違いとして、Java版では「/effect give @p minecraft:night_vision 1000000」というように「give」が必要で、効果IDに「minecraft:」が付きます。一方、Switch版などの統合版では「/effect @p night_vision 1000000 0 true」というシンプルな形式になっています。

最も大きな違いは、効果の持続時間の設定方法です。Java版では「infinite」という特殊な値を使って無限の効果時間を設定できますが、統合版ではこの機能がなく、最大で1000000秒(約277時間)までしか設定できません。実用上はほとんど問題ありませんが、技術的には異なる仕様となっています。

また、パーティクル表示の制御方法も異なります。統合版では「true」または「false」でパーティクル表示のオン・オフを切り替えますが、Java版ではこの機能が少し異なる形で実装されています。

コマンドブロックの動作についても、微妙な違いがあります。統合版ではコマンドブロックの設定がより直感的になっていますが、Java版ではより多くのオプションが利用可能です。

これらの違いがあるため、Java版のチュートリアルやコマンド装置の設計をそのまま統合版に適用しようとすると、うまく動作しないことがあります。特にYouTubeなどでJava版の解説を見て統合版で試す場合は、コマンドの構文を適切に変換する必要があるでしょう。

とはいえ、基本的な機能は両バージョンで同様に利用できます。コマンドの書き方を適切に調整すれば、どちらのバージョンでも快適に暗視効果を活用できるはずです。

無限に続く暗視効果の設定方法とスイッチ機構の作り方

マインクラフト統合版では真の意味での「無限」暗視効果は設定できませんが、実質的に無限と言える長時間の効果と、それを便利に管理するスイッチ機構を作ることができます。

統合版での最長持続時間は1000000秒(約277時間)です。これを設定するには「/effect @s night_vision 1000000 0 true」というコマンドを使います。実際のプレイ時間を考えると、ほとんどの場合これで十分「無限」と言えるでしょう。

より便利に使うためのスイッチ機構は、レッドストーン回路とコマンドブロックを組み合わせて作成できます。基本的な構造は、暗視効果を付与するブロックと解除するブロックの2つを用意し、レバーで切り替える仕組みです。

具体的な作り方は以下の通りです

- 2つのコマンドブロックを用意します

- 1つ目には「effect @p night_vision 1000000 0 true」と入力

- 2つ目には「effect @p clear night_vision」と入力

- レッドストーンコンパレーターをレバーから伸ばし、分岐させます

- 片方の経路にはレッドストーントーチを設置して信号を反転させます

- それぞれの経路を2つのコマンドブロックに接続します

この仕組みにより、レバーをオンにすると暗視効果が付与され、オフにすると効果が解除されます。さらに発展させたい場合は、レッドストーンクロックと組み合わせて、定期的に効果を更新する永続システムも作れます。

もう一つの方法として、リピートコマンドブロックを使った自動更新システムもあります。リピートコマンドブロックに暗視効果のコマンドを入力し、「条件付き」ではなく「無条件」に設定、さらに「レッドストーン信号が必要」をオフにすれば、20秒ごとに自動で効果を更新し続けるシステムができあがります。

これらの機構をうまく活用すれば、ゲームプレイ中に暗視効果を気にすることなく、快適な探索や建築を楽しむことができるでしょう。

総括:マイクラ 暗視コマンド統合版で夜間探索を快適にする方法

この記事のまとめです。

- マイクラ統合版で暗視効果を得るには「/effect @a night_vision 1000000 0 true」を使用する

- 「@a」「@s」「@p」などのターゲットセレクターで効果を適用する対象を選べる

- 暗視効果の持続時間は最大1000000秒(約277時間)まで設定可能

- チート機能を有効にしなければコマンドは使用できない

- ミルク入りバケツを使うと暗視効果を含むすべての効果を解除できる

- 「/effect @s clear night_vision」を使えば暗視効果のみを消去できる

- 暗視効果を利用すると洞窟や夜間の探索が快適になる

- 水中探索では暗視効果を使うと視界が大幅に向上する

- コマンドブロックを使えばボタン一つで暗視効果を付与できる装置を作れる

- レバーとコマンドブロックを組み合わせて暗視のオン・オフを切り替える装置を作れる

- Java版では「infinite」を指定できるが、統合版では最大1000000秒までしか設定できない

- 統合版では「true」オプションで暗視効果のパーティクル表示を消せる

- コマンドブロックの「リピート」設定を使うと暗視効果を自動更新できる

- モンスターのスポーンは暗視効果では防げないため、光源の設置が必要

- マルチプレイでは「@a」を使えば全プレイヤーに暗視効果を付与できる