投稿した!

— うつしよ (@utsy9567) February 24, 2025

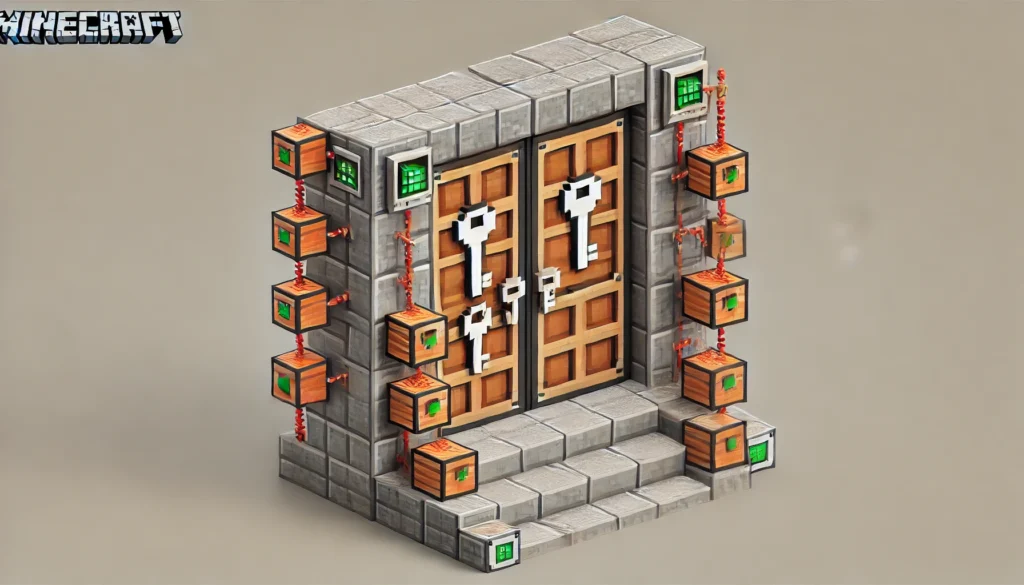

鍵付きドア作るのめっちゃ簡単!#マイクラ #マインクラフトhttps://t.co/oW3bD9w43k pic.twitter.com/5XogTNHOwi

マイクラで鍵付きドアを作りたいと考えている方に向けて、基礎知識から実践的な作り方まで解説します。

統合版とJava版の鍵付きドアの違いや、それぞれのバージョンに合ったレッドストーン回路の設計方法も詳しく紹介します。

また、トリップワイヤーフックを活用した鍵の基本や、セキュリティレベルに応じた鍵付きドアの選び方、スイッチ版特有の設定方法についても解説しています。

さらに、コマンドを駆使した高度なロックシステムや、特定アイテムだけで開く専用ドアの作成法、鍵の回収機能付き両開きドアの設計、ドロッパーとレッドストーンの応用テクニックまで網羅していますので、自分のプレイスタイルや環境に合わせて、最適な鍵付きドアを作る参考にしてください。

- 鍵付きドアの基本的な仕組みと作り方

- 統合版とJava版での回路の違いと特徴

- トリップワイヤーフックやコマンドを使った応用方法

- セキュリティレベル別の鍵付きドアの設計アイデア

マイクラ鍵付きドアの基礎知識と仕組み

- マイクラ鍵付きドアの基礎知識と仕組み

- 統合版とJava版の鍵付きドア機能比較

- トリップワイヤーフックを活用した鍵の基本

- 鍵付きドアのセキュリティレベルと選び方

- スイッチ版特有の鍵付きドア設定方法

統合版とJava版の鍵付きドア機能比較

マインクラフトの統合版とJava版では、鍵付きドアを作る際に重要な違いがいくつか存在します。まず、レッドストーン回路の動作に大きな差があります。Java版ではクワジコネクティビティという機能があり、間接的に電源を伝えられるため複雑な鍵システムが作りやすいんです。一方、統合版ではこの機能がないため、回路をより直接的に繋げる必要があります。

また、Java版では1ティック(ゲーム内の最小時間単位)のパルス信号でピストンが動く「ピストンスピッティング」という現象を利用した仕組みが作れますが、統合版ではこれができません。これにより、Java版ではT型フリップフロップという切り替え回路が簡単に作れるのに対し、統合版では代替手段を考える必要があるのです。

その代わり、統合版ではタイルエンティティ(チェストやホッパーなど)をピストンで動かせるという大きなメリットがあります。これを利用すれば、Java版では不可能な鍵システムも構築できるでしょう。

コマンドブロックの使い方も異なります。Java版では「/give @s minecraft:command_block」のようなコマンドが使えますが、統合版ではコマンドの構文が若干異なる場合があるため注意が必要です。鍵付きドアを作る際は、それぞれのバージョンの特性を理解して設計することが大切ですね。

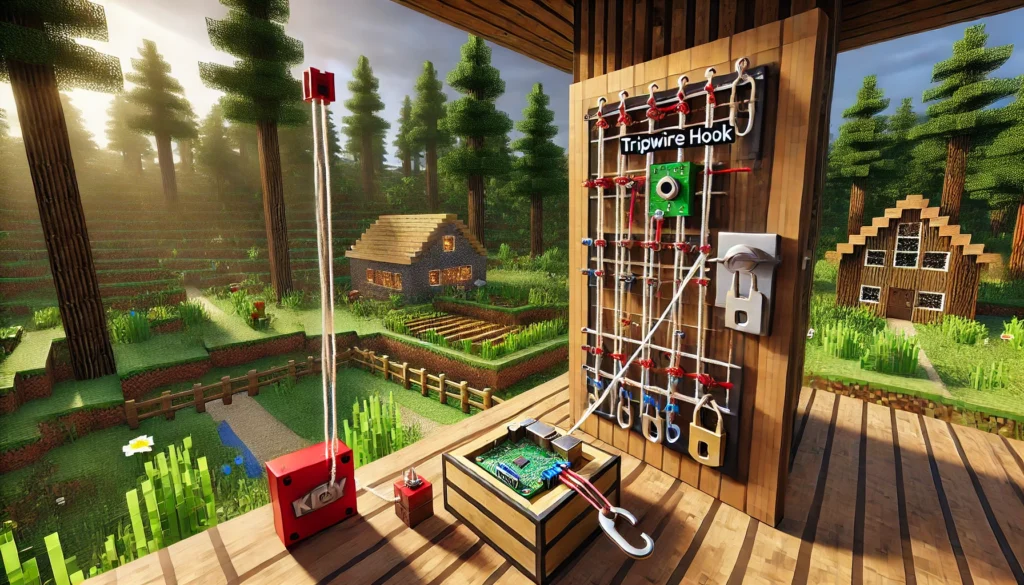

トリップワイヤーフックを活用した鍵の基本

トリップワイヤーフックは見た目が実際の鍵に似ているため、マインクラフトで鍵付きドアを作る際に最適なアイテムとなっています。このアイテムを活用した基本的な鍵システムを作るには、まずドロッパーとホッパーを組み合わせた仕組みを構築します。

具体的な作り方としては、ドロッパーを鍵穴として設置し、その下にホッパーを配置します。ドロッパーの向きは重要で、通常は後ろ向きに設置するとよいでしょう。このドロッパーにトリップワイヤーフックを入れると、下のホッパーを通じてチェストなどに移動させる仕組みです。

トリップワイヤーフックには名前を付けることができるので、「書庫の鍵」や「地下室の鍵」など、用途に合わせた名前を付けるとより雰囲気が出ます。これにより、特定の名前が付いたトリップワイヤーフックだけが鍵として機能するようにもできるんですよ。

レッドストーンコンパレーターを使えば、チェストに鍵が入ったことを検知し、ドアを開く信号を送ることができます。また、感圧板を設置すれば、プレイヤーが通過したときに鍵を自動的に回収する機能も追加できるため、鍵の紛失を防ぐことが可能です。

トリップワイヤーフックを使った基本的な鍵システムは、見た目の良さと機能性を兼ね備えており、初心者でも比較的簡単に作れるのが魅力と言えるでしょう。

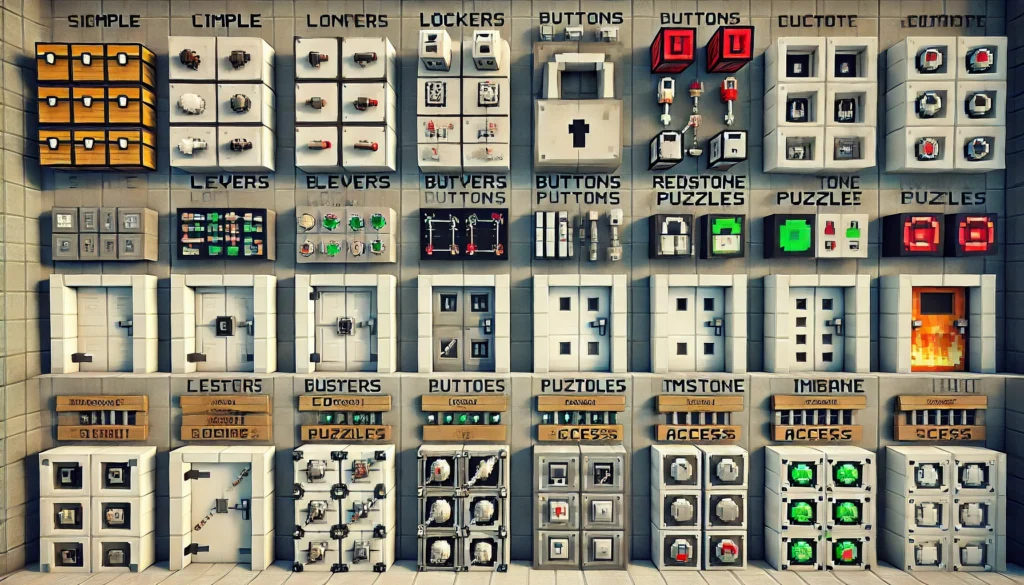

鍵付きドアのセキュリティレベルと選び方

マインクラフトの鍵付きドアには、様々なセキュリティレベルのものが作れます。最も基本的なのは、ボタンやレバーで開閉するシンプルなドアですが、これは誰でも操作できるため、セキュリティとしては最低レベルと言えるでしょう。

一段階上のセキュリティとして、特定のアイテムを鍵として使用するシステムがあります。トリップワイヤーフックなどを鍵として、ドロッパーに入れることでドアが開く仕組みです。この方法なら、鍵を持っている人だけがドアを開けられるため、基本的なセキュリティは確保できます。

さらに高度なセキュリティを求めるなら、名前付きアイテムを鍵として使用するシステムがおすすめです。特定の名前が付いたアイテムだけを認識する仕組みにすれば、同じ種類のアイテムでも名前が違えば開かないため、セキュリティが向上します。

最高レベルのセキュリティとしては、コマンドブロックを使ったパスワード式のドアがあります。特定の言葉をチャットに入力することでドアが開く仕組みで、これならアイテムを持っていなくても認証が可能です。ただし、コマンドブロックはクリエイティブモードでないと入手できないため、サバイバルモードでは使えない点に注意が必要です。

鍵付きドアを選ぶ際は、必要なセキュリティレベルと作成の難易度、見た目のデザイン性などを考慮して、最適なものを選びましょう。サーバーでプレイしている場合は、他のプレイヤーからの侵入リスクも考えて、より高度なセキュリティシステムを検討するとよいでしょうね。

スイッチ版特有の鍵付きドア設定方法

Nintendo Switchで遊べるマインクラフト統合版には、鍵付きドアを作る際に知っておくべき特徴があります。まず操作方法が異なるため、PCやスマホ版と比べてレッドストーン回路の設置が少し難しく感じるかもしれません。しかし、コントローラーの特性を活かした設置方法を覚えれば、効率よく作業できるようになります。

スイッチ版では、ZRボタンを押しながらブロックを設置すると連続で置けるため、レッドストーン回路の構築が楽になります。また、十字キーの上下でホットバーのアイテムを選択できるので、必要なアイテムをすぐに切り替えられるのも便利ですね。

具体的な鍵付きドアの作り方としては、まず鉄のドアを設置し、その横にブロックを置きます。次にドロッパーを後ろ向きに設置し、チェストとホッパーを組み合わせた回路を構築します。スイッチ版ではブロックの向きを変えるのにLボタンを使うので、ドロッパーやホッパーの向きに注意しながら設置しましょう。

レッドストーン回路は、ホッパーの下にレッドストーントーチを置き、コンパレーターとレッドストーンダストを使って信号を伝える仕組みを作ります。スイッチ版ではタッチ操作もできるので、細かい部分の設置に活用するとよいでしょう。

最後に、トリップワイヤーフックに金床で名前を付けて鍵を作り、システムをテストします。スイッチ版は操作に慣れるまで時間がかかるかもしれませんが、一度マスターすれば他のプラットフォームと同様に複雑な鍵付きドアも作れるようになりますよ。

マイクラ鍵付きドアの実践的な作り方

- コマンドを駆使した高度なロックシステム

- 特定アイテムだけで開く専用ドアの作成法

- 鍵の回収機能付き両開きドアの設計

- ドロッパーとレッドストーンの応用テクニック

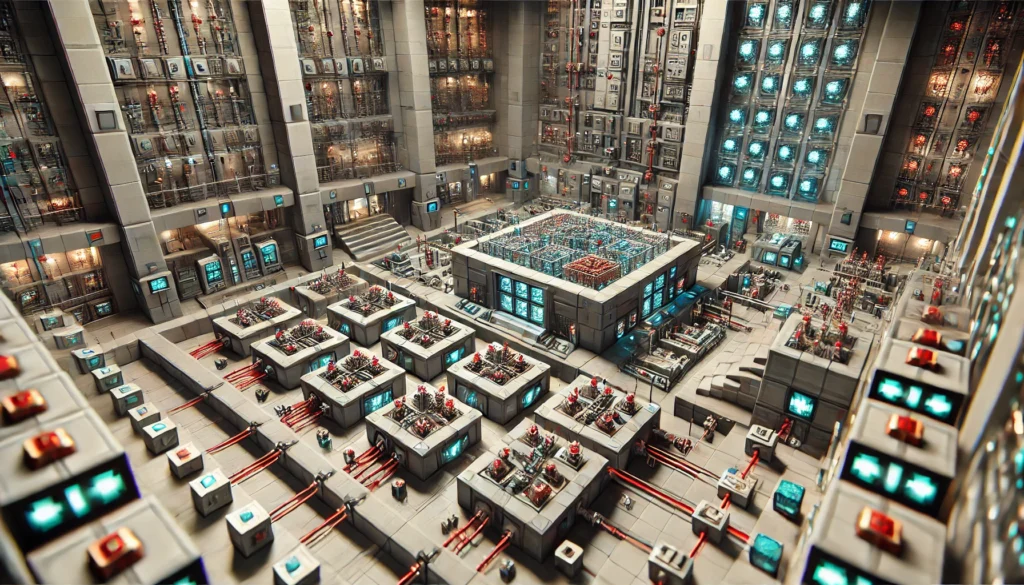

コマンドを駆使した高度なロックシステム

マインクラフトでより高度な鍵付きドアを作りたい場合、コマンドブロックを活用すると驚くほど精密なロックシステムが実現できます。基本的なコマンドとしては、「/testforblock」や「/fill」を組み合わせることで、特定のアイテムや条件を満たした時だけドアが開くような仕組みを作れるんですよ。

例えば、「ゼルダの伝説」のような鍵と扉のシステムを再現したい場合、ドロッパーブロックに「Door」という名前と「Key」というロック状態を設定します。具体的には以下のようなコマンドを使います

/setblock x y z minecraft:dropper 0 replace {CustomName:Door,Lock:"Key"}このシステムでは、トリップワイヤーフック(見た目が鍵に似ている)を検知すると、ドアエリアを空気ブロックで置き換えることで、鍵と扉が同時に消える仕組みになっています。これにより、本当に鍵を使って扉を開けたような体験ができるんです。

より高度な方法としては、アーマースタンドを使った目に見えないバリアを作る方法もあります。これは見えないアーマースタンドをドアの前に配置し、特定の名前付きアイテムを持っている場合のみ、そのアーマースタンドを消去してドアにアクセスできるようにする仕組みです。

コマンドブロックを使ったシステムは見た目もスマートで、通常のレッドストーン回路では実現できない複雑な条件設定が可能になります。ただし、サバイバルモードでは使用できないため、クリエイティブモードやOP権限が必要な点は覚えておきましょう。

特定アイテムだけで開く専用ドアの作成法

マインクラフトで特定のアイテムだけで開くドアを作るには、ドロッパーとホッパーを組み合わせた仕組みが最適です。この方法は「キーカードドア」とも呼ばれ、現実世界のセキュリティシステムのような雰囲気を楽しめます。

まず必要な材料は、ドロッパー2つ、ホッパー2つ、鉄のドア1つ、コンパレーター3つ、リピーター2つ、レッドストーンダスト5つ、レッドストーントーチ5つ、ボタン1つ、そして「キーカード」として使うアイテム(紙が見た目的に適しています)です。

設置方法としては、まず5×5ブロックの範囲を地面から4ブロック分掘り下げます。ドアは長さ方向の中央、幅方向では中央から1ブロックずれた位置に設置します。次に、基礎となるブロックを13個配置し、その上にレッドストーンダストを5つ設置します。

ドロッパーは上向きに2つ重ねて配置し、下のホッパーは下のドロッパーに接続、上のホッパーはドロッパーやホッパーに接続しない方向に向けます。コンパレーターはホッパーから出る方向に1つ、そして底部のブロックに2つ配置して、レッドストーンが自分自身に接続しないようにU字型の回路を作ります。

キーカードシステムの肝は、フィルターアイテムの設定にあります。上部ホッパーの4スロットにはフィルターアイテム(名前を変更したもの)を1つずつ入れ、残りの1スロットにキーカードアイテムを7つ入れておきます。これにより、プレイヤーがキーカードをホッパーに投げ入れると、ドロッパーがそれを返却し、同時にドアが開く仕組みになるのです。

鍵の回収機能付き両開きドアの設計

マインクラフトで両開きの鍵付きドアを作る際に、鍵の回収機能を付けると非常に便利です。この仕組みを使えば、鍵を使ってドアを開けた後、自動的に鍵が回収されるため、鍵の紛失を防ぐことができます。

両開きドアの基本設計としては、まず2つの鉄のドアを並べて設置します。ドアの配置には少しコツがあり、右側のドアは設置したい場所に立ち、左に45度向いた状態で設置します。左側のドアはやや複雑で、ドアが「ロック」できるよう、ドアの側面に沿って1つの固体ブロックを設置し、ドア枠の壁に背を向けた状態でドアを設置する必要があります。

鍵の回収機能を実装するには、ドアの下にホッパーとチェストを設置します。ホッパーはドアの前に設置した感圧板の下に接続し、チェストはプレイヤーが簡単にアクセスできる場所に配置します。この仕組みにより、プレイヤーが鍵(トリップワイヤーフックなど)をドロッパーに入れてドアを開けた後、ドアを通過する際に感圧板を踏むと、使用済みの鍵がホッパーを通じてチェストに回収される仕組みです。

より高度な設計では、コマンドブロックを使って両方のドアを同時に操作することもできます。例えば、一方のドアが開いたことを検知し、もう一方のドアも自動的に開くようにコマンドを設定できます。具体的には、「/testforblock」コマンドでドアの状態を確認し、「/setblock」コマンドで両方のドアを同時に操作する仕組みです。

鍵の回収機能付き両開きドアは、見た目の美しさと機能性を兼ね備えており、城や要塞などの大きな建築物の入り口に最適です。また、サーバーでプレイしている場合は、他のプレイヤーが勝手に入れないようにするセキュリティ対策としても有効でしょう。

ドロッパーとレッドストーンの応用テクニック

ドロッパーとレッドストーンを組み合わせると、マインクラフトで様々な高度な鍵付きドアシステムが作れます。ドロッパーは見た目が鍵穴に似ていることから、鍵システムの中心的な役割を果たすことが多いんですよ。

基本的なテクニックとして、ドロッパーを鍵穴として使う方法があります。プレイヤーが特定のアイテム(トリップワイヤーフックなど)をドロッパーに入れると、下に設置したホッパーがそのアイテムを検知し、コンパレーターを通じてレッドストーン信号を送ります。この信号を利用してドアを開閉する仕組みです。

より高度なテクニックとして、「パルス延長回路」を使った方法があります。これは、レッドストーンリピーターを4ティックに設定し、複数個連結することで、短い入力信号を長く延ばす回路です。この回路を使うと、鍵を入れた後、一定時間だけドアが開いた状態を維持し、自動的に閉じるシステムが作れます。

また、「アイテムドロップ式ドア」という面白いテクニックもあります。これは、特定の場所にアイテムを投げ入れると、マインカートとホッパーの組み合わせでそのアイテムを検知し、ドアが開く仕組みです。この方法では、地面に見える鍵穴がないため、隠し部屋の入り口などに最適です。

ドロッパーとレッドストーンを使った鍵システムの魅力は、見た目のデザイン性と機能性を両立できる点にあります。例えば、ドロッパーの前面に絵画を設置すれば、絵画の後ろに隠された鍵穴という雰囲気を演出できますし、名前付きアイテムをフィルターとして使えば、特定の「鍵」だけが有効になるシステムも作れます。

これらのテクニックを組み合わせることで、単なるドアから、物語性のある仕掛けへと進化させることができるのが、マインクラフトの鍵付きドアシステムの醍醐味と言えるでしょう。

総括:マイクラ 鍵付きドアの作り方と回路の基本解説

この記事のまとめです。

- Java版はクワジコネクティビティ対応で複雑な鍵回路が作りやすい

- 統合版はタイルエンティティをピストンで動かせる利点がある

- Java版ではピストンスピッティングが使えるが統合版では不可

- コマンドブロックの構文がJava版と統合版で異なる

- トリップワイヤーフックは見た目が鍵に似ていて鍵アイテムに最適

- ドロッパーとホッパーでアイテムを判定する鍵システムが基本

- 名前付きアイテムを使えば高セキュリティな鍵が作れる

- コマンドブロックを使えばパスワード式のドアも作成可能

- スイッチ版ではZRやLボタンを活用して設置しやすくできる

- レッドストーンコンパレーターで鍵の有無を判定可能

- 感圧板とホッパーで鍵の自動回収システムを構築できる

- キーカード方式はアイテムの名前や種類でドアを制御できる

- 両開きドアにはレッドストーンやコマンドで連動開閉が可能

- パルス延長回路を使えばドアの開放時間を調整できる

- ドロッパーと絵画を組み合わせて隠し鍵システムも演出できる